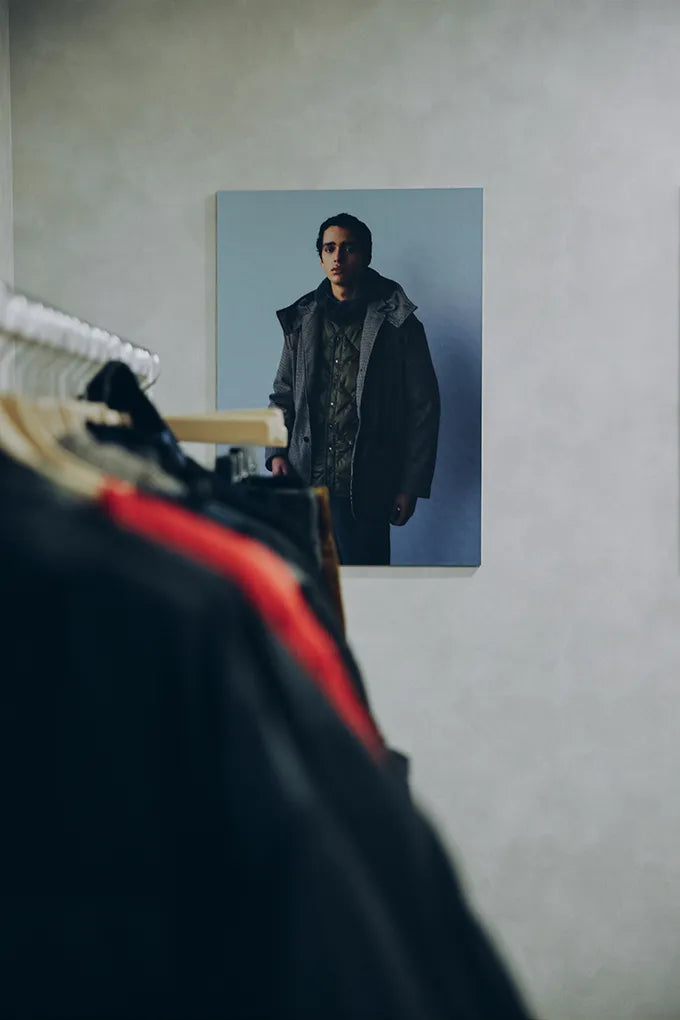

MODMNT’s pieces take inspiration

from military, workwear, and outdoor gear, elements

that

designer Daiki Suzuki is known for mastering.

We sat down with Suzuki to hear his thoughts

behind the designs and how he translated these

elements into the essence of the brand. Let’s

explore the seeds of ideas growing in Suzuki’s mind.

Making something perfectly neat just isn’t me.

Across the entire collection, MODMNT features functional details inspired by military, workwear, and outdoor gear. Why do you prefer these design elements?

Suzuki: I like designs that carry meaning. That’s what’s fascinating about functional clothing. You can’t always identify who first came up with these features, but I find that details born out of necessity have a certain appeal.

These are what’s typically called “functional beauty.” Did you find it challenging to incorporate that within the context of fashion?

Suzuki: I don’t find it difficult. I actually enjoy doing it. I design these pieces without worrying about the fact that those details were originally born out of necessity. In everyday life, those functions are often unnecessary. Instead of using those functional details as they are, I enjoy transforming them into unique shapes or reworking their distinctive structures into something entirely different. That’s what makes it exciting for me.

So it’s like playing with or deconstructing the designs?

Suzuki: Making something perfectly neat just isn’t me. That’s one of the reasons I manufacture Engineered Garments in the US. In Japan, I can make impeccable garments, but US-made products are rougher, in a good way. I think those imperfections make them more appealing, and I actually prefer them. Something with a bit of a twist is more interesting than something that’s ideal and perfect. That’s the kind of clothes I want to create.

The kind that feels somewhat laidback and relaxed?

Suzuki: If a piece of clothing is too perfectly made, the wearer might end up feeling tense. Pieces that are slightly shrunken, faded, or frayed feel more approachable. To me, those imperfections are endearing.

It’s more fun to enjoy fashion through your own interpretation.

One of MODMNT’s concepts is the idea of combining and building pieces together. When you develop the designs, do you start with each piece individually?

Suzuki: I aim to create garments that can be worn on their own, without needing to combine them with other MODMNT pieces. I want each piece to make the overall look more interesting when worn. It’s not simply about “one plus one equals two.” I try to design clothes that add up to something greater.

The modular accessories like the apron and down sleeves are quite unique as well.

Suzuki: I’m always thinking about what might be fun to make. After years of designing, it comes down to the “what.” I’ve designed aprons and down sleeves in the past for Engineered Garments, and I thought it would be interesting to revisit them and create new versions.

What were some of the key focuses when designing the clothes this time?

Suzuki: Balance. When I’m designing, I often get caught up in the excitement and everything looks amazing. But when I look at it the next day, something feels off. I have to make sure I don’t overdo it, but holding back too much isn’t good either. I’m always thinking about maintaining that balance.

Finding that balance must be a challenge.

Suzuki: That’s where the individuality comes through, and it also reflects my mood at the time. I design clothes in a certain style, but if someone else approached the same concept, the products will come out completely differently. That balance also shifts depending on the season and the times. It’s like, “Last year, we took it here, but this year, we can push it here.” In a way, it’s all about how well you can assess that balance.

As for the first season, in your mind, did you do more adding or subtracting?

Suzuki: This time, I added more. If I were to do it again, I might leave more out. The word “module” carries both meanings––to add and to remove––and I find that duality intriguing.

The key colors are khaki, navy, and black with some red items included in the mix. What are your intentions behind this use of color.

Suzuki: Basically, I decided the main colors would be navy, black, olive, and khaki. These are standard tones of American styles. If I were to add an accent color, it would be something like orange or red, taken from hunting. These color combinations are practically failproof, and they naturally work well together.

There are some jacquard-knit items in this lineup. How did you come up with those patterns?

Suzuki: I enlarged a Fair Isle pattern. But with my drawing skills, that was the best I could do. Haha. The actual patterns are much more intricate, right? My version is much more simplified, but we decided to keep it that way.

I see. I had the impression the patterns were inspired by the ridgeline in NANGA’s logo.

Suzuki: Everyone is free to interpret things as they like. I’m always happy when people expand on ideas like that. I often say that a bit of misinterpretation can make everything work out. For example, when you go to a museum, there are guides that explain everything to you, right? But I believe those are irrelevant. I think people are free to perceive things the way they want to. That way, it becomes more valuable for you. Clothes are the same as art. It’s more fun to think freely and enjoy fashion through your own interpretation. So, I don’t really want to go explain too much. I’d be happier if the people who bought the clothes I designed thought about them in their own way.

What’s interesting about this pattern is that the texture of the knit is different depending on the yarn color. It’s a knit piece, but it comes with these varying expressions. That’s what I like about these pieces. They kind of remind me of Bauhaus theater costumes. Haha.

So there is no specific target. I just want people to wear them however they like.

You mentioned earlier about the appeal of American-made craftsmanship, but MODMNT is made in Japan. How did you bring that manufacturing aesthetic into MODMNT’s products?

Suzuki: I’ve collaborated with NANGA before, so I was already aware of their exceptional manufacturing quality. I’m always impressed by their craftsmanship. The down itself is of excellent quality, which is a matter of life and death in their case. Japan’s technology in making garments like that is unparalleled. With that in mind, I thought about how I could express the same kind of imperfection and ruggedness found in American-made products. MODMNT is an embodiment of this challenge. I brought that aesthetic to life through the designs and details. I’d be thrilled if people felt that same quality when they see or wear the actual pieces.

It would be great if people’s free ideas and imagination led to interpretations or styles that go beyond expectations, wouldn’t it?

Suzuki: What matters most to me is that they like the products. When I’m designing, people often ask who my target audience is, but I don’t really think about that. They can be teenagers or in their sixties. All that matters is that they like it. When I was younger, I used to admire the way adults dressed, but now, I’m intrigued by how the younger people put together their outfits. So there is no specific target. I just want people to wear the clothes however they like.

Daiki Suzuki

Born in Aomori Prefecture. Studied fashion at Vantan Design Institute and joined Nepenthes in 1989. After moving to the United States, he launched Engineered Garments in New York in 1999. His unique approach to reconstructing elements of American workwear and military design drew wide attention from the fashion industry, earning him international acclaim. In 2008, he was named the CFDA/GQ Best New Menswear Designer.